Das wohl größte Problem der Kommunikation ist die Illusion, daß sie tatsächlich stattgefunden hätte.

George Bernard Shaw

Der Mann, mit dem diese Geschichte beginnt, hat niemals eine Schule in unserem Sinne besucht. Er ist der Sohn eines Apothekers und wird zu einer Zeit geboren, in der so etwas wie eine Schulpflicht noch in der Zukunft seines Landes wartet, daher wird er von Hauslehrern unterrichtet oder wer eben damals so für diese Tätigkeit herhalten mußte.

Trotzdem beginnt er, sich mit etwa zwölf Jahren für wissenschaftliche Dinge zu interessieren. Oder vielleicht auch gerade deshalb.

Mit gerade einmal sechzehn bewältigt er die Aufnahmeprüfung zur Universität, mit zweiundzwanzig wird er Doktor der Naturwissenschaften. Er heiratet spät, erst mit Mitte dreißig. Als er bereits Ende fünfzig ist, ermutigt er einen achtundzwanzig Jahre jüngeren guten Freund, seine schriftstellerischen Ambitionen auch zu veröffentlichen und unterstützt ihn hierbei nach Kräften.

Der Schriftsteller ist Hans Christian Andersen, seine „Märchen, für Kinder erzählt“ machen ihn berühmt und verwandeln ihn in eine Meerjungfrau, die heute noch im Hafen Kopenhagens zu bewundern ist.

Erstaunlicherweise ist auch der andere Mann kein Grieche, wie sie ja schon öfter von mir erwähnt wurden, sondern, wie Andersen auch, ein Däne, also Angehöriger eines Volkes, das dem O immer einen Strich durch die Rechnung macht. Sein Name ist Hans Christian Ørsted und der ist heute ein eigener kleiner Park in der dänischen Hauptstadt.

Ørsted beobachtete während einer Vorlesung im Jahre 1820, wie eine Kompaßnadel von einem Draht abgelenkt wurde, durch den gerade ein Strom floß. Mit seinem im wahrsten Sinne des Wortes ungeschulten, aber eben sehr neugierigem Verstand runzelte der Herr Anfang Vierzig die Stirn und sagte sich vermutlich, dies sei ja wohl etwas seltsam. Aber das Ereignis ließ sich reproduzieren. Strom durch Draht ergab Ablenkung des Kompasses. Kein Stromfluß ergab einen langweiligen Kompaß, der bekanntlich stets nach Norden weist auf unserem Planeten. Jedenfalls halbwegs, aber dazu später.

Was Ørsted da entdeckt hatte, war das Prinzip des Elektromagnetismus. Ein Strom, der einen Leiter durchfließt, erzeugt ein Magnetfeld. Er war nicht der erste, dem das aufgefallen war, aber er war der erste, der seine Erkenntnisse veröffentlichte und damit auch Gehör fand. So ist das eben, wenn man schon ein bißchen bekannter ist und auf die Publikationsmöglichkeiten der etablierten Wissenschaften zurückgreifen kann. Diese Entdeckung sollte noch eine Menge Aufregung verursachen. Im Grunde genommen hat sie die Welt verändert.

In für ihn typisch holistischer Betrachtungsweise kehrte ein anderer Mann der damaligen Zeit die von Ørsted gemachten Beobachtungen um. Wenn ein Stromfluß durch einen Draht einen magnetischen Effekt erzeugt, so die Überlegung, dann müßte ja auch ein Magnetfeld, das sich an einem Draht entlang bewegt, einen Stromfluß erzeugen. Physikalisch ausgedrückt ändert sich hier die magnetische Flußdichte. Jeder mit einer eher modernen Küche kennt dieses Prinzip, es heißt nämlich Induktion und ist vermutlich im Herd eingebaut.

Auch Ørsted arbeitete im Jahre 1831 an eben dieser Erkenntnis, an der Michael Faraday sich zu diesem Zeitpunkt zu schaffen machte. Allerdings formulierte Faraday das Induktionsgesetz als erster und staubte somit den wissenschaftlichen Ruhm ab. Aber irgendwo ist das nur fair, denn den Italiener, der vor Ørsted die abgelenkte Kompaßnadel beobachtete und darüber schrieb, kennt heute auch keine Sau mehr.

Im Zuge wissenschaftlichen und ausgleichenden Karmas war es also Michael Faraday, der das besagte Gesetz zuerst der physikalischen Öffentlichkeit präsentierte. Auch er war aus unserer heutigen Sicht ein Exot im Wissenschaftszirkus und genaugenommen war er das sogar für seine Zeit.

Eigentlich war der Mann, der später so berühmt werden sollte für seine Begabung in der Experimentalphysik, gelernter Buchbinder. Kein sonderlich aufregender Beruf. Als Sohn eines Schmieds hatte Faraday niemals eine Schule besucht, die über das hinausginge, was wir heute Grundschulniveau nennen würden. Hauslehrer existierten in seiner Erziehung nicht. Mit vierzehn unterschrieb er einen Ausbildungsvertrag zum Buchbinder und konnte zu diesem Zeitpunkt so weit Lesen, Schreiben und Rechnen, wie es die damalige Ausbildung in einer Tagesschule eben erlaubte.

Allerdings bringt einen die Ausbildung als Buchbinder, in der sich der junge Faraday wohl recht gut schlug, eben auch mit den Objekten des Berufs in Kontakt: Bücher.

In diesen wiederum finden sich interessante und anregende Dinge und so begann Mr Faraday, seine bis dahin eher rudimentäre Ausbildung zu erweitern, indem er diese Bücher las. Ebenso wie Ørsted war Faraday also größtenteils Autodidakt.

Eines dieser Bücher stammte von einem Musiker, der zu diesem Zeitpunkt schon gute sechs Jahrzehnte tot war und trug den Titel „Improvements of Mind“. Es ist eine Art Anleitung zu selbstständigem Denken, wenn man so möchte. Der Autor, eigentlich Kirchenmusiker, empfiehlt seinen Lesern, sich zur geistigen Weiterentwicklung Vorträge anzuhören, sich dazu Notizen zu machen, eigene Gedanken zu notieren und diese dann mit Gleichgesinnten zu diskutieren.

Im Grunde simple Tips zur aktiven Auseinandersetzung mit Wissen, könnte man vermuten. Aber ich hebe an dieser Stelle den Zeigefinger und verweise darauf, daß unser hochmodernes universitäres Ausbildungssystem an diesen Punkten bereits erhebliche Mängel aufweist. Die naturphilosophische Ansicht von Isaac Watts, so der Name des Autors, scheint mir heute stellenweise sehr wenig Berücksichtigung zu finden.

Zum Glück wußte Faraday aber nichts von modernen Universitäten, weshalb er die Ratschläge des Buches nur zu gern befolgte.

Hier kommt ein Mann namens John Tatum ins Spiel, der 1808 die City Philosophical Society in London gegründet hatte. Eine Einrichtung, die es Handwerkern und Lehrlingen ermöglichen sollte, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu erwerben. Wir würden das heute vermutlich als berufsbegleitende Schule oder als zweiten Bildungsweg bezeichnen. Anfang des 19. Jahrhunderts war es ein brandneues und gesellschaftlich höchst umstrittenes Projekt.

Jedenfalls gelang es Faraday, diverse Vorträge von Tatum zu hören und auch dazu machte er sich Notizen, die er später dann noch einmal überarbeitete und in ein Buch übertrug, das er natürlich selbst einband. Eine Vorlesungsmitschrift, wenn man so möchte.

Trotzdem wäre der Name Faraday beinahe wieder in der Geschichte verschwunden, denn der wurde nach seiner Ausbildung tatsächlich Buchbinder. Vorwiegend deshalb, weil niemand es für nötig hielt, seine Bewerbung um eine Laborassistenz bei der Royal Society auch nur zu beantworten. Faraday hatte an den Präsidenten dieses wissenschaftlichen Eliteclubs geschrieben und um eine Anstellung gebeten. Er wurde keiner Antwort gewürdigt.

Dann zeigte sein ehemaliger Lehrmeister dem Sohn eines Kunden aber die Notizen von Faraday, der wiederum gab sie an seinen Vater weiter, der daraufhin Faraday mitnahm zur Vorlesungsreihe eines Typen namens Humphry Davy. Niemand kennt heute einen Humphry Davy, denn Faraday ist viel berühmter, aber damals war das andersrum.

Mr Davy war nämlich Chemiker und hatte die Elemente Kalium, Natrium und Chlor entdeckt, was ihn bei seinen Zeitgenossen durchaus bekannt gemacht hatte. Natürlich waren diese Elemente auch schon vorher da, aber damals mußte man eben noch herausfinden, daß Elemente eben Elemente sind und wie viele es von ihnen eigentlich so gibt. Wissenschaft fand damals ein immer stärkeres öffentliches Interesse und so etwas wie die Entdeckung neuer Elemente schaffte es problemlos auf die Titelseiten von Zeitungen.

Denn nur einige Jahrzehnte zuvor hatten viele durchaus denkfähige Köpfe in der Chemie noch an so etwas wie die Phlogistontheorie geglaubt. Dieses Phlogiston war eine Art hypothetisches Element, mit dem man ab dem 17. Jahrhundert Dinge wie Verbrennungsprozesse, Verwesung oder Oxidation zu erklären versuchte, wobei man letztere noch nicht so nannte, was seine Gründe hatte.

Nur ein weiteres Jahrhundert zuvor waren viele Menschen noch der Meinung, die Elemente seien Feuer, Erde, Wasser und Luft, aus unserer Sicht waren das also mittelalterliche Alchemisten. Oder antike Astrologen, denn die haben den ganzen Unsinn ja erfunden. Genaugenommen waren es griechische Philosophen, die darauf kamen, aber die erwähne ich jetzt nicht.

Wobei die chinesische Astrologie beispielsweise gar keine Sterne beobachtete und außerdem luftlos ist. Dafür benutzte man in China fünf Elemente, denn die Luft wurde ersetzt durch Holz und Metall. Man sieht, selbst die antiken Zukunftsdeuter hätten sich auf Konferenzen prächtig gezankt.

Die Phlogistontheorie ist deswegen so interessant, weil sie die alten Vorstellungen zu bewahren versuchte, nämlich die von den vier Elementen aus der Alchemie. Gleichzeitig versuchte sie aber, das Prinzip von Beobachtung, Experiment und Erklärung zu nutzen, das im 17. Jahrhundert immer mehr an Boden gewann. Wir nennen dieses Prinzip heute wissenschaftliche Methodik.

Das Phlogiston sollte in allen Substanzen enthalten sein, die brennbar waren, und diesen bei der Verbrennung selbst entweichen.

Bestimmte Dinge wie Kohle oder Schwefel verbrennen rückstandsfrei, jedenfalls mehr oder weniger. Nach damaliger Vorstellung enthielten sie viel Phlogiston. Andere Dinge wie Metalle hinterlassen hingegen andere Rückstände außer Asche und davon eben sehr viel mehr. Also enthielten sie gemäß der Theorie eben wenig Phlogiston.

Insgesamt war dieses Theoriegebilde recht gut darin, bestimmte Phänomene wie die Bildung von metallischen Salzen und anderem zu erklären, ganz besonders aber auch den Gewichtsverlust sehr vieler Substanzen beim Verbrennen, Veraschen oder Verkalken.

Problematisch wurde dieser Erklärungsversuch bei der Betrachtung von Metallen, denn die neigen dazu, beim Verbrennen schwerer zu werden. In modernem Chemisch gesprochen bilden sich hier eben Metalloxide. Bei der Benutzung von Kohle in der Metallverarbeitung funktionierte die Theorie sogar recht gut – denn natürlich nahm das Metall Phlogiston aus der Kohle auf, die ja viel mehr davon enthielt als das Metall selbst. Also wurde das Metall schwerer.

Die Phlogistontheorie war also wesentlich schlüssiger als die von mir vor langer Zeit schon einmal anderswo erwähnte Epizykeltheorie, mit der man sehr lange versucht hatte, die Planetenbewegungen zu erklären in der Annahme, die Sonne kreise um die Erde. Was nicht besonders gut klappte, denn die Sonne kreist eben nicht um die Erde.

Echte Wissenschaft ist niemals absolut. Schon immer gab es alte und neue Hypothesen und Dinge dazwischen.

Erst dem Chemiker Antoine Lavoisier gelang es schließlich, diese Auffassung zu stürzen, indem er letztlich nachwies, daß die bisher immer als elementar behandelte Luft gar kein Element ist, sondern eben aus solchen Dingen wie Sauerstoff und Stickstoff besteht. Lavoisier erklärte Verbrennung als eine Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft, womit auch die Gewichtszunahme geklärt werden konnte, die der Phlogistontheorie so viele Probleme bereitet hatte. Er widerlegte später auch die Annahme, daß Wasser ein Element ist.

Antoine Lavoisier wurde 1794 eines der Terror-Opfer der Französischen Revolution, denn er hieß vollständig de Lavoisier, war also ein Adliger, ein damals oft todbringender Makel.

Allerdings entdeckte er vorher noch das Gesetz von der Massenerhaltung bei chemischen Reaktionen und wurde somit zum Begründer der Stöchiometrie, also des chemischen Rechnens, das ich in der Schule ganz besonders nicht gemocht habe, weil ich mir nie merken konnte, welche Elemente jetzt in welchen Wertigkeiten eigentlich wohin gerechnet werden mußten. Ich schiebe die Schuld auf meinen Chemielehrer, einen miesen Pädagogen vor dem Herrn.

Lavoisier war es, der den Sauerstoff Oxygenium taufte, was übersetzt soviel heißt wie „Erzeuger von Säuren“. Sauer-Stoff eben. Denn bei der Verbrennung von anorganischen Stoffen bildet Sauerstoff oft irgendwelche Säuren.

Hieraus entwickelte sich die Auffassung, daß Säuren sauerstoffhaltige Dinge sein mußten. Exakt diese Auffassung wurde aber später von Humphry Davy widerlegt, denn der entdeckte den Chlorwasserstoff. In wässriger Lösung kennen wir dieses Zeug im Alltag als Salzsäure.

Es handelt sich um denselben Humphry Davy, dessen Vorlesungen ein gewisser Mr Faraday dann besucht und sich auch hier seine Notizen darüber in ein eigenes kommentiertes Buch bindet.

Die Vorstellung, daß die Welt eben aus mehr als nur vier Elementen besteht und das auch unsichtbare Luft aus unterschiedlichen Dingen zusammengesetzt sein muß, war also zu diesem Zeitpunkt, an dem Faraday Humphry Davy zuhörte, noch eine recht neue Art, die Welt zu sehen.

Es ist das Jahr 1812, Napoleon Bonaparte legt im Nachhall der antimonarchistischen Französischen Revolution als Kaiser Europa in Schutt und Asche und ist gerade dabei, mit seiner Grande Armeé in Moskau einzufallen, was weder ihm noch der Armee in der nahen Zukunft besonders gut bekommen wird. Später wird dieses Jahr ein Musikstück von Tschaikowsky werden und dadurch sehr berühmt.

In dieser Hochzeit der Wissenschaften, die unsere heutige Auffassung der Welt prägen wird, ist es schließlich der Zufall, der Faraday zur erhofften Anstellung verhilft.

Davy verletzt sich bei einem Experiment und muß nach London zurückkehren, um sich behandeln zu lassen. Hier findet er dann das Buch mit den Vorlesungsnotizen in seiner Post, das ihm Faraday zugesandt hatte. Aufgrund seiner Verletzung eingeschränkt, lädt Davy daraufhin den talentierten Buchbinder zu sich nach Hause ein, damit der ihm bei der Sichtung und Bearbeitung seiner Notizen zur Hand gehen kann. Als Davy ein halbes Jahr später an seiner Wirkungsstätte an der Royal Institution einen neuen Laborassistenten benötigt, schlägt er Faraday für die Anstellung vor.

Etwas später kommt der bereits erwähnte Korse mit dem Eroberungstick ins Spiel, denn der verleiht dem Engländer Davy für seine Arbeiten eine Goldmedaille, was dazu führt, das Mr Davy nebst Frau und Laborassistenten zu einer mehrjährigen Reise durch Kontinentaleuropa aufbricht, ausgestattet mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung und Reisepapieren für den Kontinent, unterzeichnet von seiner kaiserlichen Majestät höchstselbst. Im kriegszerrissenen Europa also eine Art Diplomatenpaß. Bon voyage, sage ich da mal.

Davy trifft auf seiner Reise einen Herrn namens Ampère und entdeckt in Folge ein weiteres Element, das er Iod nennt.

Dann geht es nach Italien, wobei Faraday einiges über Geologie lernt und über antikes Zeug, das ja in diesen Gegenden überall rumsteht.

Während die britische Armee in Livorno landet – immerhin ist ja Krieg – bereiten Davy und Faraday Experimente vor, die beweisen sollen, daß Diamanten aus reinem Kohlenstoff bestehen, eine Vermutung, die bereits Lavoisier geäußert hatte. Der experimentelle Nachweis gelingt ihnen im März 1814.

Im Juni des Jahres, auf dem Wege in die kühlere Schweiz, begegnet Faraday dann Alessandro Volta, quasi auch einer der großen Frösche im Teich der damaligen Wissenschaften. Nach weiteren Abstechern nach Italien und weiteren Experimenten geht es dann schließlich über Deutschland zurück nach London, wo die Reisegruppe im April 1815 wieder ankommt. In zwei Monaten wird bei Waterloo eine Schlacht stattfinden, die den Verlauf des 19. Jahrhunderts entscheidend beeinflussen wird. Aber davon wissen die Reisenden noch nichts.

Erst einmal bekommt Faraday seine alte Anstellung zurück, dann mehr Verantwortung, schließlich ein eigenes Labor. Im Wesentlichen arbeitet er in den Folgejahren an chemischen Analysen, beschäftigt sich mit Metallurgie und entdeckt selbst zwei neue Chlorkohlenstoffverbindungen. 1821 schließlich, Faraday gilt zu diesem Zeitpunkt als der führende Experte für chemische Analysen in England, bittet der Herausgeber der Annals of Philosophy Faraday um eine Zusammenfassung der bis dahin gesammelten Erkenntnisse über Elektrizität und Magnetismus. Darunter befinden sich auch die Experimente eines Dänen namens Ørsted.

Faraday stellt diese nach und findet bald das Prinzip der „elektromagnetischen Rotation“. Hier versetzt er einen stromdurchflossenen Draht unter Einfluß eines Dauermagneten in Rotation. Ein Grundelement zur Entwicklung des Elektromotors ist gefunden.

Zehn Jahre später schließlich gelingt im das, was er schon anfangs in seinen Labortagebüchern notiert hatte: „Convert magnetism into electricity“.

Mit einem Stabmagneten, der durch eine Spulenwicklung bewegt wird, erzeugt Faraday elektrischen Strom. Der Elektrogenerator ist erfunden.

Das Verständnis des Phänomens Elektrizität vertieft sich in dieser Zeit zunehmend. Nur zwei Jahre nach Faradays Fortschritten übertragen Wilhelm Weber und Carl Friedrich Gauß in Göttingen eine Botschaft durch ein Kabel, indem sie Elektroimpulse benutzen. Die hierzu notwendige Spannung erzeugen sie mit Hilfe einer Induktionsspule. 1833 ist das Geburtsjahr der elektrischen Telegrafie.

Michael Faraday beschäftigt sich danach noch mit der Verflüssigung von Gasen und auch der Umwandlung eines Gases in einen Feststoff. Er entdeckt und beschreibt die genauen Grundlagen der Elektrolyse. Die Worte Anode, Kathode, Ion, Anion und Kation entstehen in Zusammenarbeit mit anderen Denkern, ebenso das Wort Elektrode und Elektrolyt sowie eben der Begriff Elektrolyse selbst.

Faraday führt den Beweis, daß Elektrizität unabhängig von der Art ihrer Erzeugung immer die gleichen Eigenschaften hat. Er kann ebenfalls nachweisen, daß die Elektrizität, die beim Ausströmen von Wasserstoff unter hohem Druck entsteht – die Beoabachtung eines anderen Kollegen – Reibungselektrizität ist.

Faraday führt Experimente durch in Sachen Magnetismus und Licht und entdeckt, daß beide Dinge miteinander in Verbindung stehen. Der entdeckte Effekt heißt heute Faraday-Effekt. Später erstellt er eine Hypothese, die sich mit den Eigenschaften des Lichts selber beschäftigt und vor allem mit dessen Entstehung.

Michael Faraday beschäftigt sich auch mit dem Wesen der Gravitation, doch hier ist ihm kein Erfolg beschieden. Die Dinge, die er zu finden versucht, sind mit den Mitteln seiner Zeit noch nicht meßbar und quantifizierbar, sein Geist ist seinen Laborinstrumenten zu weit voraus. Nach fünf Jahren im Ruhestand stirbt Faraday im Sommer 1867 als einer der anerkanntesten Experten seiner Zeit.

Allgemein am bekanntesten ist heute vermutlich seine Arbeit zur Abschirmung von Elektrostatik, der sogenannte „Faradaysche Käfig“, mit dem uns unser Physiklehrer immer erklärt hat, warum man bei einem Gewitter nicht unter einem Baum Schutz suchen sollte, wie es der Volksmund empfiehlt, sondern in einem verdammten Auto. Im Grunde befindet sich heute in jedem abgeschirmten Kabel, das irgendwo verlegt wird, ein Faraday-Käfig.

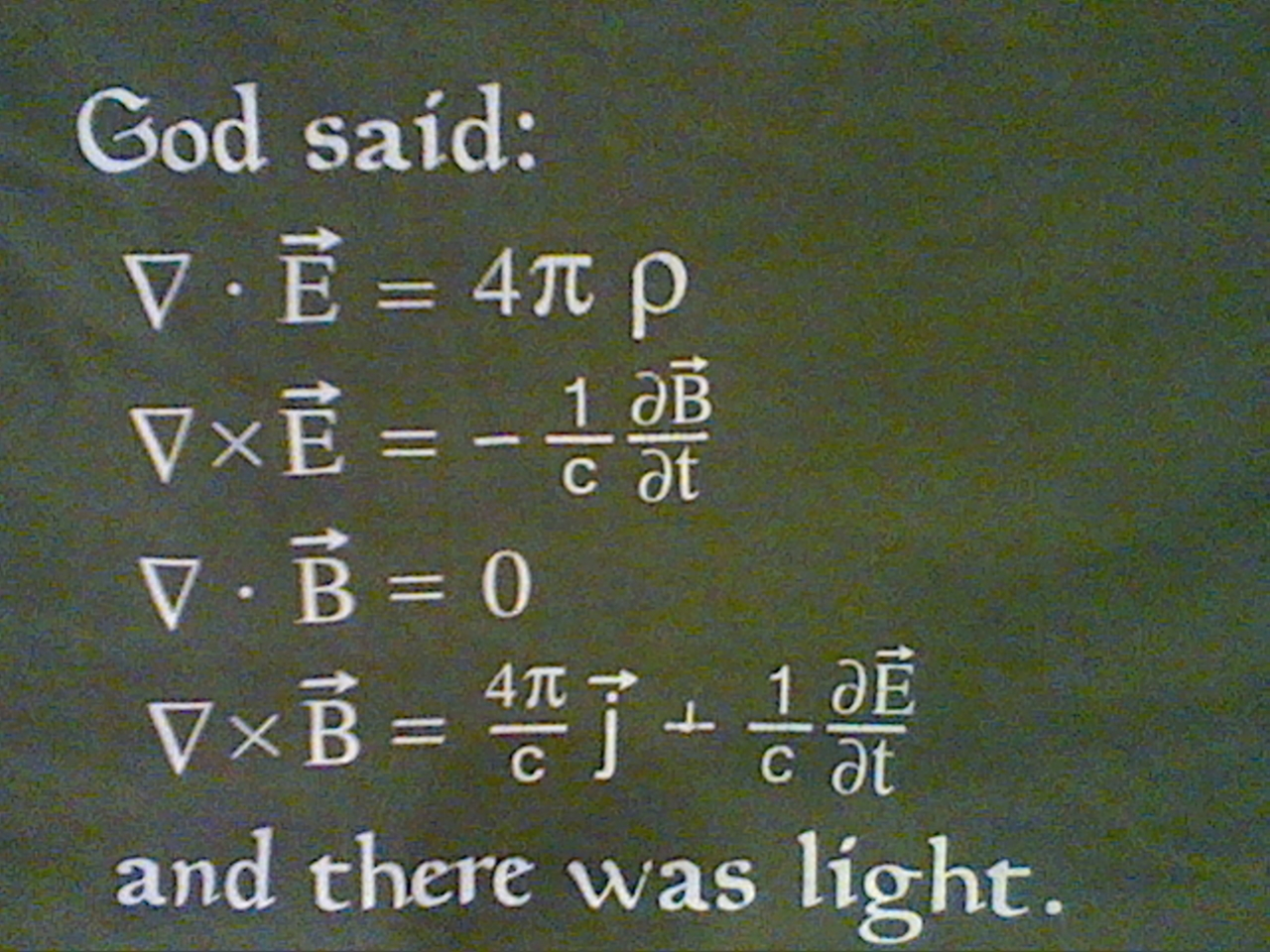

Bild 1: Maxwellsche Gleichungen auf einem T-Shirt, zufälligerweise im Besitz des Autors.

Dieser abstruse Formelkram ist die Grundlage für alles, was wir heute salopp Elektrotechnik nennen. Ohne Männer wie Faraday hätte Maxwell diese Gleichungen nicht geschrieben. Und ohne dieses T-Shirt gäbe es keine erleuchteten Städte.

Nur drei Jahre zuvor ist es einem anderen Mann gelungen, Faradays Entdeckungen in mathematische Formeln zu gießen, die unsere heutige Welt endgültig erschaffen werden. James Clerk Maxwell formuliert 1864 die nach ihm benannten Gleichungen. Angeregt wurde Maxwell wiederum durch Faradays Arbeit von 1846, in der dieser seine Hypothese von der Entstehung des Lichts dargelegt hatte.

Maxwell gilt heute als der wohl bedeutendste Physiker des 19. Jahrhunderts. Er mißt die Lichtgeschwindigkeit und formuliert ebenfalls 1864 die These, daß Licht

„eine elektromagnetische Störung ist, die sich entsprechend der elektromagnetischen Gesetze in Form von Wellen im elektromagnetischen Feld fortpflanzt.“

Diese Wellentheorie wird später von Menschen wie Heinrich Hertz bestätigt und bildet die Grundlage der gesamten Funktechnik. Ebenso bilden die Maxwellschen Gleichungen die Grundlage von allem, was wir heute Elektrotechnik nennen. Unsere Städte sind nachts nicht mehr dunkel und ganze Kontinente aus dem All zu erkennen, weil diese Männer des vorletzten Jahrhunderts genau ausgearbeitet haben, wie diese Sache mit dem Elektrik-Trick eigentlich funktioniert.

Aber Maxwell glaubt auch, daß sich diese Wellen in irgendeinem Medium ausbreiten müssen, das er Lichtäther nennt. Noch 1878 fomuliert er, daß

„die interplanetarischen und interstellaren Räume nicht leer, sondern von einer materiellen Substanz oder einem Körper erfüllt sind.“

An dieser Stelle irrt Mr Maxwell sich spektakulär, wie sich bald danach herausstellen wird. Doch er befindet sich da in guter Gesellschaft. Ebenso wie bei der Hypothese über das Phlogiston gab es auch in der Physik und anderswo in den Wissenschaften immer wieder das richtige Denken im falschen. Oder umgekehrt.

Immerhin beruhte die Äthertheorie auf der logisch anmutenden Annahme, daß Dinge, die man vorher beobachtet hatte, eben auch auf Licht zutreffen müßten. Wenn Schallwellen ein Medium benötigen, das sie trägt, und wenn Licht eine Welle ist, dann muß der Raum zwischen den Planeten mit irgendwas angefüllt sein, in dem Licht sich ausbreiten kann. Ähnlich wie beim Phlogiston versuchte man wieder einmal, an althergebrachten Dingen festzuhalten, während die Welt jeden Tag neue Erkenntnisse über ihren Aufbau enthüllte und dabei immer weniger aussah wie vorher. Auch Wissenschaftler sind eben Menschen.

Fortschritt bedeutet heute immer „neu“.

Aber unsere Gesellschaft basiert auf Dingen, die schon Uroma kannte.

Während Maxwell noch an seinen Gleichungen arbeitet, verbessern andere das Prinzip des Telegrafen. 1837 erfindet ein Mann namens Samuel Morse den Schreibtelegrafen, nur 4 Jahre nach den Versuchen von Gauß und seinem Kollegen.

Damit ist der Telegraf endlich das, was sein Name eigentlich bedeutet, nämlich ein „Fern-Schreiber“. Gleichzeitig überredet ein Mann namens Alfred Vail, der zu diesem Zeitpunkt noch Student ist, Morse dazu, den bislang von ihm benutzten Zahlencode bei seinen Übertragungen aufzugeben. So entsteht das noch heute benutzte und bekannte Morsealphabet.

Der Student Vail investierte 2.000 Dollar in Mr Morse, natürlich Geld seines Vaters, und bekam dafür von Morse ein Viertel aller Einnahmen aus den USA zugesichert und die Hälfte aller Einnahmen aus dem Ausland.

Die Jungs damals hatten noch Geschäftssinn. Heute bezahlt ein Gruselladen wie AT&T für so einen Haufen Medienmist wie TimeWarner 80 Milliarden Dollar.

Dafür mußte Vail sich aber auch um die Patentierung kümmern, was natürlich wiederum Geld und Zeit kostete. Heute würde so etwas unter Risikokapital laufen. Allerdings brachte Vail auch einiges an technischem Verständnis mit, ganz im Gegensatz zu AT&T in heutigen Zeiten.

Das System des Schreibtelegrafen wurde 1838 öffentlich vorgestellt, 1840 erteilten die USA Morse das Patent. Doch der Bau einer Telegrafenleitung sollte noch auf sich warten lassen. Geldprobleme mußten überwunden werden, der Kongress wollte die notwendigen 30.000 Dollar nicht genehmigen – immerhin ein zweistelliges Millionenprojekt nach heutiger Kaufkraft. Aber da ist jede Renovierung der Topfpflanzen im Pentagon heute teurer, zumindest auf dem Papier.

Erst 1844 wurde Morses erste Botschaft von Washington nach Baltimore verschickt, über oberirdische Leitungen, denn das Verlegen von Erdkabeln hatte sich als technisch zu aufwendig beziehungsweise unmöglich erwiesen.

Aber schon bald darauf gingen andere auch dieses Problem an. Bereits 1858 gelang nach mehreren glücklosen Versuchen die Verlegung eines Kabels von Irland nach Neufundland. Damals wußte man nichts über die Beschaffenheit des Meeresbodes und seine Topographie, das Problem der Isolierung von Kabeln gegen das Seewasser war ebenfalls noch ein Experimentierfeld für sich und auch die Verlegungstechnik mußte natürlich erst einmal entwickelt werden. Kabel am Meeresgrund zu verlegen war damals eine ebenso schwierige High-Tech-Aktion wie heute das Bohren nach Öl in zwei Kilometern Wassertiefe.

Doch die Vernetzung der Welt war nicht mehr aufzuhalten. Nach dem ersten Telegrafenkabel folgten weitere, die USA und Europa wurden mit Telegrafenleitungen überzogen, die neue Technologie in rasendem Tempo adaptiert.

Die Funkwellen, die James Clerk Maxwell 1864 vorhergesagt hatte und deren Existenz 1886 von Heinrich Hertz nachgewiesen wurde, entwickelten sich ebenfalls weiter. Die ersten Sender arbeiteten mit Funkenstrecken. Im Grunde erzeugte man große Überladungsfunken zwischen zwei Polen, bei denen dann Funkwellen als Abfallprodukt entstehen. Heutzutage ist exakt diese Methode illegal und verstößt gegen sämtliche Industriestandards zur Abschirmung von störenden Interferenzen, die von jedem beliebigen Gerät eingehalten werden müssen. Damals war es die Standardmethode, um überhaupt Funkwellen erzeugen zu können, was der Technik schließlich ihren Namen gab.

Aber erst die Erfindung der Elektronenröhre im Jahre 1913 half dieser Technologie auf die Sprünge. Selbst Elektronen waren in diesem Jahr noch etwas Brandneues, denn erst 1897 waren diese bis dahin nur postulierten Ladungsträger des elektrischen Stroms endgültig identifiziert und nachgewiesen worden. Es gab mehr als einen berufenen Wissenschaftler in diesem Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, der noch seine Probleme damit hatte, sich an die Existenz von Atomen zu gewöhnen. Gerade erst hatte ein Mann namens Niels Bohr sein Atommodell vorgestellt. Noch so ein Däne.

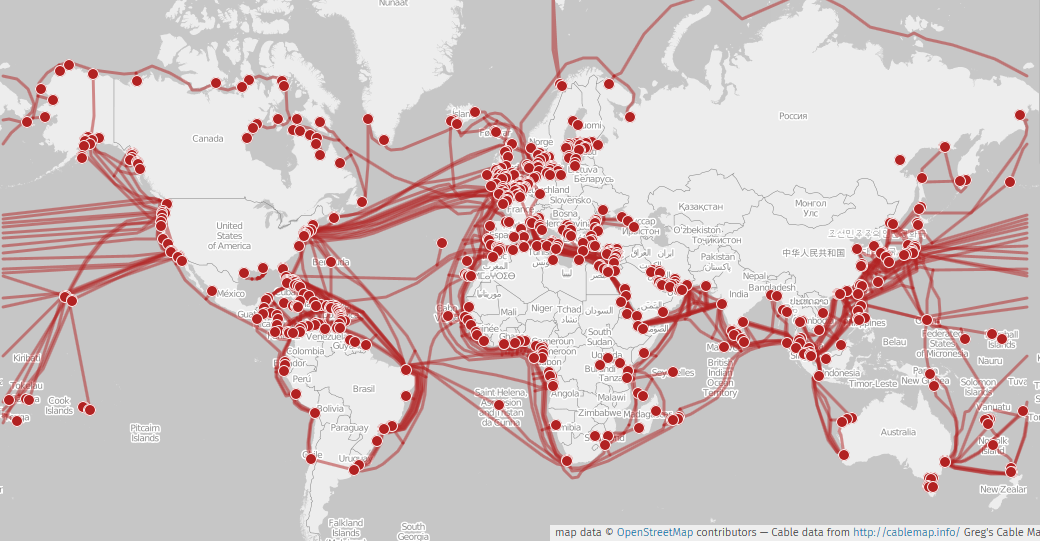

Bild 2: Generalkarte der Kommunikationsverbindungen, Stand 1903

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt die Vernetzung der Welt erstaunliche Ausmaße an. Erst knappe 40 Jahre zuvor hatte man es hingekriegt, überhaupt ein Kabel am Meeresboden über mehrere tausend Kilometer zu verlegen.

CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Aus all diesen Erkenntnissen, den Beobachtungen, den Zufällen, den Rückschlägen und den Holzwegen wurde die Welt geboren, die wir heute kennen und für vollkommen selbstverständlich halten. Ein Planet, in der direkte Kommunikation mit Überall zum Standard geworden ist.

Dabei habe ich hier noch nicht einmal Alexander Graham Bell erwähnt. Das ist der Mann, dem wir das Telefon zu verdanken haben. Das liegt daran, daß ich dafür einen eigenen Artikel gebraucht hätte. Denn es ist wieder einmal kompliziert.

Einstein habe ich auch nicht erwähnt. Denn Einsteins Arbeiten führen Anfang der 60er Jahre zur Entwicklung der Lasertechnik. Die wiederum trifft dann Ende der 60er auf die Entwicklung des integrierten Schaltkreises, also des Mikroprozessors. Mit Beginn der 80er Jahre entsteht daraus wiederum das Glasfaserkabel, daß seinen dicken, fetten Kupferkollegen am Meeresgrund bald darauf für immer ablösen wird. Informationsübertragung mit gepulstem Laserlicht ist heute der Standard.

Und all das bezeichnen manche Menschen in leichtfertiger Weise als „Kommunikationstechnologie“, als wären alle diese kleinen Zahnrädchen ein irgendwie monolithisches Dingsbums, auf das man einen sprachlichen Singular anwenden kann.

Wann immer ein Wirtschafts“wissenschaftler“ oder ein Konzern-Marketingpapagei solche Worte in den Mund nehmen und dabei mit dem neuesten Smartphone herumwedeln, reden sie vom gesammelten Fortschritt aus anderthalb Jahrhunderten. Dabei muß man nicht einmal so weit zurückgehen, um auf einem völlig anderen Planeten zu landen. Machen wir doch mal einen kleinen Trip mit der Zeitmaschine.

Vom Fortschreiten der Langen Dämmerung werden die komplexesten Auswüchse der Technosphäre zuerst betroffen sein. Echtzeitkommunikation rund um den Planeten gehört dazu.

„Ich habe ihr Gespräch nach Texas angemeldet, aber es kann vier oder fünf Stunden dauern.“

Kaum habe ich den Satz gehört, denke ich mir „WTF?“

Warum dauert ein Gespräch von Europa, in diesem Falle Südfrankreich, nach Texas vier oder fünf Stunden?

Dann schuppt es mir wie Fallen aus den Haaren, wie Danny Wilde vermutlich sagen würde. Zumindest würde er es in der deutschen Synchronisation sagen, was das einzige ist, das die Serie „Die Zwei“ überhaupt erträglich gemacht hat. Denn die gucke ich gerade, als dieser Spruch fällt.

Diese unselig schlechte Serie mit mieser Kameraführung, grottigen Plots und absurd schlecht choreographierten wie sinnlosen Prügelszenen wurde in den Jahren 1971 und ’72 produziert und gesendet.

Und tatsächlich: Wenn man damals von Europa in die USA telefonieren wollte, wurde das Gespräch natürlich über eines der Tiefseekabel weitergeleitet, um den Ozean zu überqueren. Ein kupfernes Tiefseekabel natürlich, denn das mit der Glasfaser war noch Science Fiction.

Der erste Nachrichtensatellit, sein Name war Echo-1, startete erst im August 1960. Im Grunde war das Ding ein Ballon mit reflektierender Oberfläche und das, was er reflektierte, waren Funkwellen einer Bodenstation. Gleichzeitig konnte Station B ein Signal in Richtung der anderen Seite reflektieren lassen. Echo-1 trug seinen Namen also zu Recht und hatte einen Rückkanal, der für die Übertragung eines Telefongesprächs unerläßlich ist. Wirklich effektive Übertragungen sind aber nur dann möglich, wenn man einen aktiven Satelliten hat. Intelsat I, der erste kommerziell genutzte Nachrichtensatellit der Erde, startete aber erst im April 1965 von Cape Canaveral aus ins All. Der Weltraumbahnhof war kurz vorher in Cape Kennedy umbenannt worden, als Hommage an den inzwischen erschossenen Präsidenten, der im Rahmen des Wettrennens mit der Sowjetunion die Finanzierung der NASA und der Raketentechnik massiv angeleiert hatte.

Intelsat kreiste geostationär. Das wiederum bedeutet, der Satellit stand permanent oberhalb eines festen Punkts der Erdoberfläche. Der englische Ausdruck wäre hier geosynchron, was sogar noch etwas exakter ist als die deutsche Variante, weshalb ich ihn hier benutzen werde.

Synchronisiert sind derartige Satelliten mit der Erddrehung, sie laufen also mit exakt der Geschwindigkeit um die Erde, mit der sich diese um sich selbst dreht. Deshalb scheint ein solcher Satellit von der Erde aus betrachtet stillzustehen. Was er nicht tut. Er ist eben nur gleich schnell wie der Beobachter, denn der dreht sich ja ebenfalls mit der Erde mit.

Um diese Geschwindigkeit zu halten, gib es zwei Möglichkeiten. Entweder ein Satellit hat Steuerdüsen, die ihn auf der richtigen Beschleunigung halten. Aber hier stellt sich dann natürlich die Frage nach der Spritversorgung. Einen derartig großen Tank kann kein Satellit mitführen. Also bleibt nur Möglichkeit Nummer zwei.

Diese richtet sich nach Keplers Bewegungsgesetzen, die da besagen, daß ein Objekt um so schneller um eine zentrale Masse kreist, je näher es sich an dieser befindet. Das ist der Grund dafür, warum ein Planet wie Merkur für eines seiner Jahre nur 88 Erdtage benötigt, während Jupiter schon schlanke 12 Jahre unterwegs ist, um einmal die Sonne zu umrunden. In Jupiterjahren bin ich also gerade knapp vier. Faszinierend.

Aber zurück zu den Satelliten. In logischer Schlußfolgerung kommt man natürlich darauf, daß es eine Entfernung von der Erde geben muß, an der ein Objekt genauso schnell um den Planeten läuft, wie dieser sich dreht. Im Falle der Erde liegt diese Entfernung bei 35.786 km. Und zwar genau dieser Entfernung. Ist man näher dran, rotiert man schneller, also läuft man der Erddrehung voraus. Ist man weiter draußen, läuft einem die Erde weg.

Zum Vergleich: So etwas wie die Internationale Raumstation ISS hängt in etwa 200 Kilometern Höhe über unseren Köpfen. Im Grund genommen gurken die also nicht durch den Weltraum. Die tapferen Astronauten schleifen mit dem Arsch noch durch die hohe Atmosphäre.

Der erste Satellit dort draußen war jedenfalls besagter Intelsat I oder „Early Bird“. Die sagenhafte Kapazität dieses Urvaters der globalen Satellitenkommunikation lag bei 240 Telefongesprächen. Ich habe mich nicht um eine oder zwei Nullen vertippt. Zweihundertundvierzig.

Das ist also der Grund und Hintergrund der etwas absurden Szene, die mich gerade die Stirn hat runzeln lassen. Hier, im Jahre 1972, ist so etwas wie sofort verfügbare Kommunikation über den Ozean hinweg noch Science Fiction.

Das Gespräch nach Texas muß in einer Schaltzentrale per Hand vermittelt werden und dafür braucht es eben freie Kapazitäten. Rechne ich alle Kapazitäten der bis 1970 verlegten Transatlantikkabel zusammen, komme ich – unter großzügiger Berücksichtigung späterer Ausbaustufen – für das Produktionsjahr der Fernsehserie auf etwa 3093 Kanäle, die für transatlantische Kommunikation zur Verfügung standen. Nur zwei Kabel, nämlich TAT-2 und TAT-4, entspringen in Frankreich. Da Tony Curtis als Danny Wilde sich in diesem Teil der Serie in Frankreich befindet, reduziert sich die Zahl der verfügbaren Kanäle auf etwa ein Zehntel des Werts. Sagen wir grob geschätzt, runde 300. Weshalb auch der Ölmillionär Danny Wilde auf eine Transatlantikverbindung diverse Stunden warten muß.

Bild 3: Kommunikationsverbindungen global, Stand 2015

Jede Ähnlichkeit mit älteren Karten ist eindeutig kein Zufall. Wieder ein Beweis, das Menschen gerne im Gewohnten verharren. Allerdings sind die meisten dieser Kabel heute eben Glasfaser statt Kupfer und werden von Geheimdiensten abgehört. Das war vor 100 Jahren noch anders.

Was kann man den wirren Ausführungen des Schreibers entnehmen?

Nun, man sollte nicht immer so viele alte Fernsehserien gucken, so etwas bringt einen zum Nachdenken, wenn man Pech hat. Weiterhin wird klar, daß die Erde 1972 noch ein völlig anderer Planet gewesen ist. Drittens ist es ein sehr schönes Beispiel für eine Technologie-Suite, eine Ausformung der Technosphäre. Nämlich in Echtzeit verfügbare Kommunikation in Ton und Bild, wo immer wir gehen und stehen.

Wir halten es heutzutage für so völlig selbstverständlich, die Oma beim Skiurlaub in Kalifornien anrufen zu können, während wir gerade aus 6.000 Metern Höhe über den Pyrenäen abspringen, daß wir uns im Ernstfall nur darüber wundern, wenn wir in dem Moment kein Netz haben. Eigentlich müßten wir uns darüber wundern, daß dieser ganze Kram überhaupt funktioniert. Stattdessen meckern wir noch, wenn wir der Oma dann nicht auch noch die Bilder der Action-Cam auf unserem Helm in Echtzeit rüberbeamen können.

Eine riesige Palette technologischer Errungenschaften ist notwendig, um etwas bereitzustellen, das vor vierzig Jahren selbst für einen millionenschweren Besteller einfach nicht verfügbar gewesen wäre. Die allerersten Gespräche über den Atlantik mit dem Telefon wurden übrigens im Jahre 1927 geschaltet, allerdings damals noch als Funkstrecke, nicht per Kabelverbindung. Für 3 Minuten wurden damals 9 Pfund berechnet, was nach heutigen Werten etwa 560 Euro entspricht. Nur für den Fall, daß Töchterchen durch zuviel Datenhunger wieder mal eine zu hohe Rechnung fürs Smartphone produziert haben sollte.

Wenn der Zusammenbruch der industriellen Zivilisation so richtig Fahrt aufnimmt, wird diese überall verfügbare Echtzeitkommunikation eines der ersten technologischen Opfer sein. Bis diese Dinge selbst für millionenschwere Menschen nicht mehr verfügbar sein werden. Denn kein Geld der Welt kauft etwas, das schlicht nicht mehr vorhanden ist.

Wo hier so ausführlich von der neuen Erfindung der Telegrafie berichtet wird: kurze Zeit später ereignete sich eine starke Sonneneruption, das sogenannte ‚Carrington-Ereignis‘ (https://de.wikipedia.org/wiki/Carrington-Ereignis).

“ In den höheren Breiten Nordeuropas und Nordamerikas wurden in Telegrafenleitungen so hohe Spannungen induziert, dass Papierstreifen in den Empfängern durch Funkenschlag in Brand gesetzt wurden. Die Funktion des kurz zuvor installierten weltweiten Telegrafienetzes war massiv beeinträchtigt.“

So etwas kommt übrigens öfter vor. 2012 ist die Erde knapp einem „solaren Supersturm“ entgangen.

Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so etwas auf unsere heutige Infrastruktur wirken würde, die sich seitdem entwickelt hat.

Oder nein – lieber doch nicht…

Das verdammte Carrington-Ereignis wollte ich schon immer mal noch irgendwo einbauen textlich. Das kennt ja kaum eine Sau. Aber wenn uns so etwas heute treffen sollte, sind die Folgen klar. Dann ist 1880. Über Nacht. Licht aus, quasi.